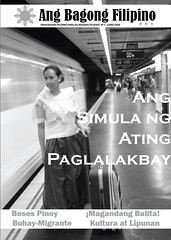

miércoles, 13 de febrero de 2008

Extracto del libro "Los hijos del Monzón"

A Reneboy, en Manila. A Chuan, el niño boxeador, en Tailandia. El conmovedor relato del periodista tras regresar a 10 lugares de Asia donde descubrió a 10 grandes pequeños luchadores. Alguno ha muerto

Llega a la oficina de la corresponsalía de El Mundo una noticia urgente. Dice: «Avalancha de basura mata a más de 200 personas en Filipinas». El teletipo cuenta más: el Gobierno culpa de la tragedia a las lluvias del monzón, que han debilitado los cimientos de una inmensa montaña de desperdicios en el mayor vertedero del país, donde viven más de 80.000 personas. Estamos en julio de 2002.

El problema no es que toda esa gente viviese junto a la basura porque no tenía otro lugar donde hacerlo. El problema es, simplemente, que ha llovido demasiado. Los vecinos llaman al lugar de la tragedia Lupang Pangako, la Tierra Prometida. Un pedazo de tierra sin dueño siempre es algo excepcional en un país donde un centenar de familias controla la mitad del suelo, dos tercios de la Bolsa y todo el poder político para que nada cambie. Un pedazo de tierra, aunque sea en mitad de la inmundicia, es la Tierra Prometida.

Sólo desde la cima del Pico de las Sobras se puede comprender el significado de un lugar como éste. A lo lejos, la gran ciudad no parece estar tan lejos y, sin embargo, para toda esta gente que hurga entre la basura, es Marte. Un planeta inalcanzable al que apenas prestan ya atención. Su única conexión con ese mundo distante es el camino de arena por el que se ve llegar a los camiones que se aproximan en perfecta fila india, como una división acorazada en plena ofensiva, cargados con más y más sobras. Cuando llega a su destino, el conductor acciona el sistema hidráulico y el depósito de carga empieza a inclinarse en un movimiento que cientos de personas siguen con la mirada, primero alargando el cuello hacia arriba y, finalmente, cuando la carga empieza a deslizarse por el metal, siguiendo la basura hasta que golpea el suelo. El camión da unos últimos coletazos, se desprende de los últimos desperdicios y todos saben que ha llegado el momento. Pueden arrojarse sobre la basura.

Un niño de piel morena y orejas despegadas hurga entre los desperdicios. En una mano sujeta un garfio metálico, con el que se abre paso entre la basura como un guía en la jungla; en la otra lleva un saco en el que va metiendo los pequeños tesoros que encuentran: la cabeza de una muñeca rota, una chapa, una botella vacía de coca-cola, un viejo periódico con la noticia de los últimos avances del Gobierno en la lucha contra la pobreza... Le pregunto su nombre:

-Reneboy -dice-, hijo de Fe y Edelberto.

Reneboy tiene 10 años y es el octavo de diez hermanos. Diez hijos habrían sido muchos hijos en cualquier otro lugar del mundo, pero no en la Filipinas del presidente Joseph Estrada. Recientemente le han preguntado por su negativa a aplicar una política de natalidad y ha respondido que también él viene de una familia numerosa y que con un plan de natalidad jamás habría llegado al mundo.

UNA COMIDA DIARIA

Lo que no dice Estrada es que los filipinos se habrían ahorrado un líder borrachín, mujeriego y corrupto que celebra sus consejos de ministros en lo que su pueblo conoce como «El gabinete de medianoche», entre grandes juergas que una vez llevaron a su asesor, Aprodicio Laquian, a justificar la importancia de su puesto en que él era el único que permanecía sereno cuando se discutían los asuntos de Estado.

Así que Reneboy se levanta todos los días a la misma hora a la que se acuesta su presidente, a eso de las cuatro de la mañana. Coge su garfio y su saco y sale a buscar basura hasta que lo llena completamente, porque sabe que su madre lo espera al final del día con la misma pregunta.

-¿Llenaste el saco, Reneboy?

Y si el saco no está lleno del todo, le manda de nuevo a la montaña, a buscar un poco más de nada. Sólo puede presentarse en casa a pedir su comida diaria, una, cuando ha terminado el trabajo. Reneboy jamás ha sentido el estómago lleno. Sí, un poco de arroz por aquí, tal vez algo de pollo en Navidad, pero nada cercano a esa sensación de decir, vaya, no podría probar un bocado más. Siempre hay sitio para más en su estómago y nada con qué llenarlo. Se sienta en el suelo y acepta lo que hay. No protesta, mira el plato de su hermana y se dirige a su madre como si tuviera que pedir perdón porque tampoco para ella hay suficiente. «Mamá. Mañana voy a trabajar mucho», dice buscando la aprobación de Fe. «Sí, Reneboy, mañana...».

Los padres de Reneboy, Fe y Edelberto Chale, llegaron a la Tierra Prometida en 1995, dejando atrás un puesto de frutas ambulante que sólo daba pérdidas en Talayan, en la isla de Mindanao. Edelberto decidió emprender el viaje a Manila llevándose en la maleta un sueño que él veía perfectamente alcanzable: un pedazo de tierra, una casa y un trabajo con el que alimentar a su familia. Ahora que la realidad de la ciudad le ha dado un trozo de vertedero, una chabola y un puesto como escarbador, se pregunta si no habría hecho mejor quedándose donde estaba. ¿Cuánto tiempo permanece vivo un sueño si no se cumple? ¿Un año? ¿Dos? ¿Toda la vida, quizá? Edelberto mantuvo el suyo vivo durante algún tiempo, pero muy pronto dejó de aparecerse en sus fantasías. Dio por finalizada la ilusión de su vida y se concentró en hacer lo más llevadera que podía su existencia en la Tierra Prometida.

LA TIERRA PROMETIDA

No ha amanecido aún, pero Reneboy ha prometido a Fe que trabajaría duro. Camina por la calle principal de la ciudad de la basura vistiendo las mismas ropas con la que se acostó y otros niños van saliendo de sus chabolas, uniéndose a la marcha que les lleva al Pico de las Sobras. «Una carrera hasta arriba», reta Evelyn, una de las pequeñas. Una vez en lo alto, Reneboy otea el horizonte y, señalando la montaña desmoronada, dice:

-Mi padre dice que hay miles de muertos enterrados ahí abajo.

-¿Se los comerán los gusanos?-, pregunta Ronald, un niño algo mayor.

-No, los sacarán con las excavadoras-, dice Reneboy señalando a los equipos de rescate que muy pronto abandonarán el lugar sin dar un entierro digno a los muertos.

Al final de la jornada, agotado, con los pies descalzos y las piernas magulladas, Reneboy entra en la pequeña chabola familiar y, mostrando sus pequeños tesoros, pregunta si es suficiente. Su madre asiente y él busca un hueco en el suelo, dejándose caer abatido. Reza un padre nuestro, cierra los ojos y sueña que conduce uno de los camiones que vienen cargados de basura, atravesando al volante la Tierra Prometida y tocando el claxon para que todo el mundo sepa que ha llegado con más cosas para todos. En sus sueños nunca se marcha de este lugar, ¿por qué iba a hacerlo? Ha crecido aquí y ésta es la única vida que conoce. Quizá con el tiempo herede los sueños de Edelberto y éstos le lleven a otro lugar, muy lejos de allí...

El rugir del motor de los camiones despierta a la familia anunciando la llegada de nuevas sobras en mitad de la noche. Es entonces, en la oscuridad, cuando la Tierra Prometida lo parece de verás. Los escarbadores llevan linternas para ver en la penumbra y se pueden distinguir decenas de puntos iluminados moviéndose de un lado a otro como luciérnagas, convirtiendo el universo de la basura en una constelación de estrellas. Al amanecer todo vuelve a ser miseria, pero por unas horas Edelberto y Fe creen estar en otro sitio.

-A veces me levanto en mitad de la noche -dice Fe- y pienso que este lugar es hasta bonito.

Reneboy sueña, también, con todo tipo de hallazgos improbables. Cada poco tiempo, los habitantes de la Tierra Prometida se encuentran el cadáver de algún matón acribillado a balazos en un ajuste de cuentas en Tondo; los restos de una joven violada a la que se tienen que acercar, tocar incluso, para comprobar que no se trata del maniquí roto de uno de los centros comerciales de Makati; o los fetos abortados de las prostitutas de Malate y las hijas de la elite, fetos que aquí, en la Tierra Prometida, han perdido la diferencia de clases. Nadie habla de ninguno de esos hallazgos. A todo el mundo le gusta contar las cosas de valor que esconden las montañas de basura.

-Una vez encontré un colgante de oro -recuerda Reneboy con los ojos encendidos como si estuviera viviendo de nuevo el momento del hallazgo-. Se me enredó en el garfio y salí corriendo para que los demás no lo vieran y me lo quitaran. Mi padre estaba muy contento. Dijo: «Bien hecho, Reneboy».

El prestamista le dio a Reneboy cerca de 20 dólares. Al día siguiente, la familia se reunió junto a la fachada de la chabola, construida con cuatro maderas, y asistió al gran acontecimiento del revestimiento de la entrada con cemento. Cuando terminó el trabajo, Edelberto dijo que parecía una casa de verdad, quizá no lo suficiente para reanimar un sueño muerto y enterrado desde hacía tiempo, pero sí para pensar que Dios no se había olvidado de ellos.

Han pasado cinco años desde la primera vez que vi a Reneboy. He venido a buscarle con la esperanza de no encontrarle; sólo si no lo encuentro puedo albergar la esperanza de que su vida haya cambiado. El olor inconfundible de la miseria se cuela por la ventanilla del coche de la misma forma en que lo hizo en mi primer viaje a la Tierra Prometida, golpeándome de nuevo el sin sentido de un mundo lo suficientemente estúpido como para permitir la existencia de un lugar como éste. Miro a mí alrededor desde lo alto y podría empezar de nuevo, escoger a uno de los chavales que hurgan entre la basura y contar su historia. Se levantaría a las cuatro de la mañana, buscaría cómo llenar el saco, soñaría con conducir uno de esos camiones y se acostaría con el estómago

No es la pobreza lo que hace especialmente injustos algunos lugares, sino el insoportable letargo de ésta, su calma imperturbable, la certeza para quienes la sufren de que nada puede ni va a cambiar, la sensación de que no importa lo mucho o poco que nades, siempre seguirás a la deriva en un océano de infinita desesperanza. No es la pobreza, sino su quietud.

'EL EXTRANJERO'

Intento recordar el camino que tomó Reneboy cuando me llevó a su chabola el día en que nos conocimos, hace ya cinco años. Desciendo por la ladera y, a los pies del Pico de las Sobras, insignificante ante la inmensidad de la montaña, encuentro el pequeño chamizo de los Chale. El mismo que, gracias a aquel colgante de oro vendido a un prestamista, había sido revestido de cemento. No hay nadie en su interior. Pregunto a los vecinos y una señora me dice que la familia se ha mudado, pero no tan lejos como había imaginado. Me guía por la avenida principal, atravesamos el mercado de los pescados y las moscas, dejamos atrás la iglesia y los carteles de políticos sonrientes prometiendo grandes cambios. Al final de la calle, hay una cuesta que lleva a un alto. Allí, entre la maleza, se atisba una casucha.

-Vive ahí -dice la señora.

Me abre la puerta un muchacho de piel morena y orejas despegadas. Se queda en silencio y, con una sonrisa, dice: «El extranjero». Ha pasado mucho tiempo pero Reneboy apenas ha crecido más de un palmo. Su cuerpo sigue siendo el de un niño, ahora en la piel de un chico de 15 años. Fe está junto al fuego, hirviendo arroz. Los últimos años, desde la tragedia, han sido duros, pero Reneboy ha trabajado bien. La familia tiene ahora una nueva chabola algo más apartada de la basura y con vistas a la gran montaña, con todas las paredes de cemento y el techo de hojalata. Hay ratas, pero menos. La Tierra Prometida lo sigue pareciendo... en la oscuridad de la noche.

Reneboy cuenta que ya no quiere ser conductor de camión de la basura, ni tampoco anunciar su llegada con el claxon, cargado de nuevos tesoros para todo el mundo.

-Cuando cumpla 17 me alistaré en el Ejército y me marcharé para siempre, asegura buscando la aprobación de Edelberto.

También él, como su padre Edelberto años atrás, tiene ahora un sueño. Sí, está decidido, dejará este lugar y se marchará tan lejos como pueda. En busca de su Tierra Prometida.

David Jiménez

ElMundo.es

Etiquetas: testimonios